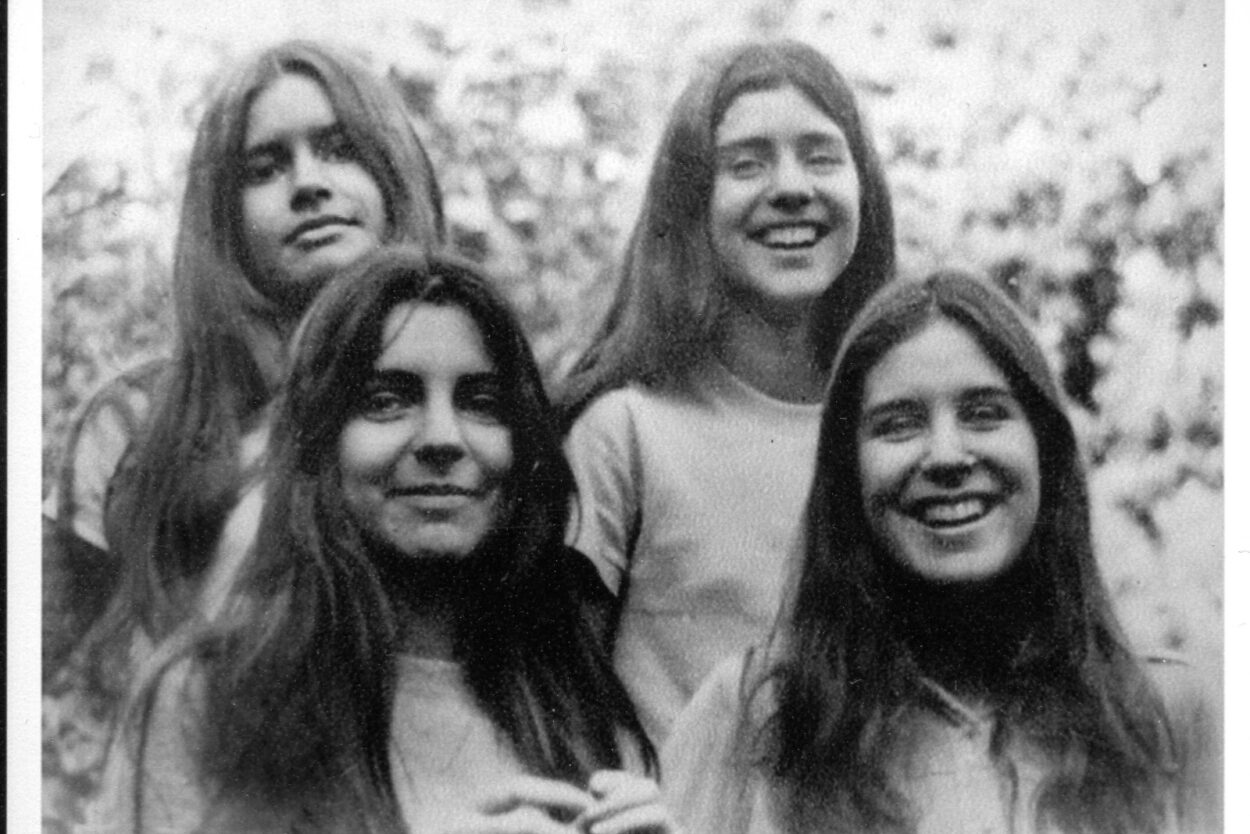

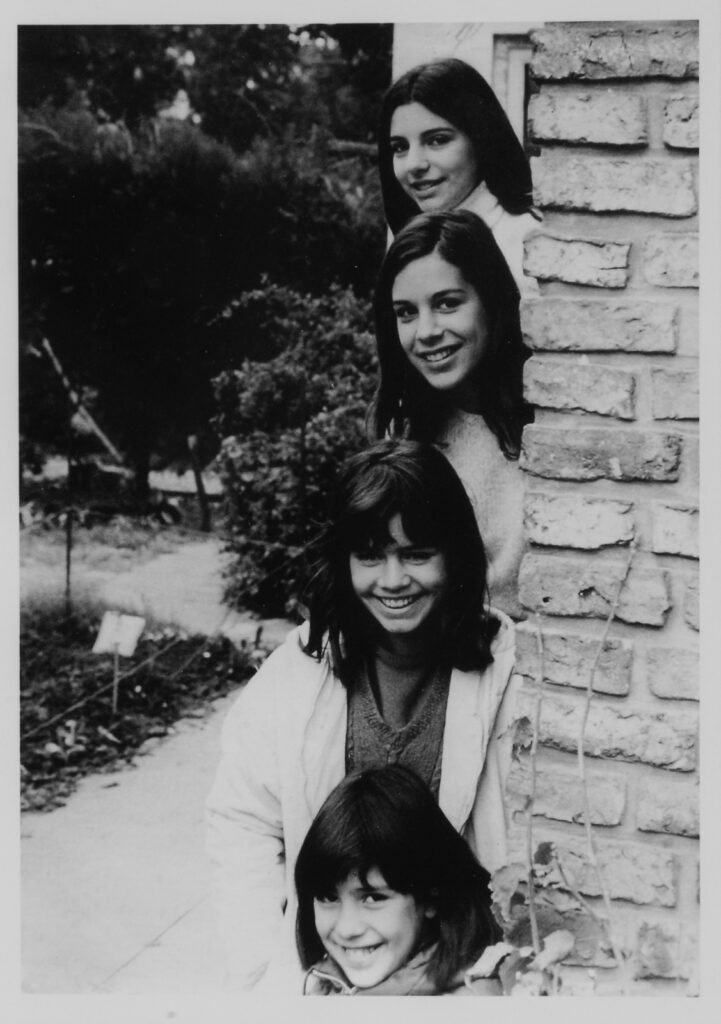

Estela, Diana, Beatriz y Marina. Las cuatro hijas de Héctor Oesterheld, el creador de El Eternauta. Militantes montoneros, los cinco fueron desaparecidos por la dictadura militar. Pero detrás de la tragedia, emerge una historia plena de belleza, coraje y compromiso.

Por Hugo Montero

1.Un silencio tenso se filtra por las ventanas del chalet. Tres de la mañana, y falta Diana. Un par de horas antes, llegó Marina, la menor. Un rato después, Beatriz y Héctor, juntos. Ya de madrugada, Estela golpea la puerta. Pero falta Diana. El Viejo simula como puede los nervios, sale al jardín y se pierde en el negro de la noche. No resiste la mirada escrutadora de Elsa. No le hace falta recordar ahora sus advertencias, el riesgo presentido, el temor apenas esbozado en la despedida de las chicas, por la mañana. Después, cada una partió rumbo a Ezeiza por su cuenta, en columnas diferentes. Al fin de cuentas, ese 20 de junio de 1973 iba a ser un día de fiesta. Habían pasado dieciocho años para que volviera del destierro el caudillo, y una multitud se hacía marea interminable para ir a recibirlo. ¿Para qué tomar recaudos exagerados? ¿Por qué imaginar lo peor? ¿Cómo ignorar el clima de felicidad que atravesaba las barriadas movilizadas, los micros llenos, las caravanas, los bombos, las banderas al viento? ¿Quién podía imaginarse que ese mismo día se iniciaría la tragedia argentina?

Algunas horas más tarde, las radios ya difunden las noticias: confusión, disparos, gritos, corridas, desesperación. Cuando la noche se hace dueña del paisaje, la misma muchedumbre que caminó durante horas todas las distancias imaginables para reencontrarse con su líder vuelve como puede a sus hogares con la angustia dibujada en su rostro. De regreso, son espectros buscando la puerta de salida del infierno de las balas fascistas desde el palco. Entonces sí, cuándo vienen las chicas, qué pasa que no llegan, cómo no las viste, dónde está Diana.

Nunca el rostro de Héctor Oesterheld se tornó tan sombrío como esa noche sin fin, cuando sale al jardín, y se entrega manso al frío de la madrugada, deseando adivinar la silueta de su hija en cualquier sombra furtiva. Ya no hay tramo que recorrer por el parque cuando la sonrisa de Diana, por fin, lo arranca de la más muda desesperación. Se abrazan, los dos, a pocos metros de la casa. Adentro, las otras chicas siguen atentas la escena desde las ventanas y anuncian a los gritos la llegada de la ausente.

El día se cierra. Las Oesterheld están juntas, por fin. La tragedia apenas se vislumbra por encima de la decepción de tantos que, como ellas, de pronto se ven apartados del horizonte imaginado, y empujados hacia el abismo por un puñado de sicarios.

En pocos minutos, el silencio invade el chalet. Duermen ya las chicas sus sueños de revolución.

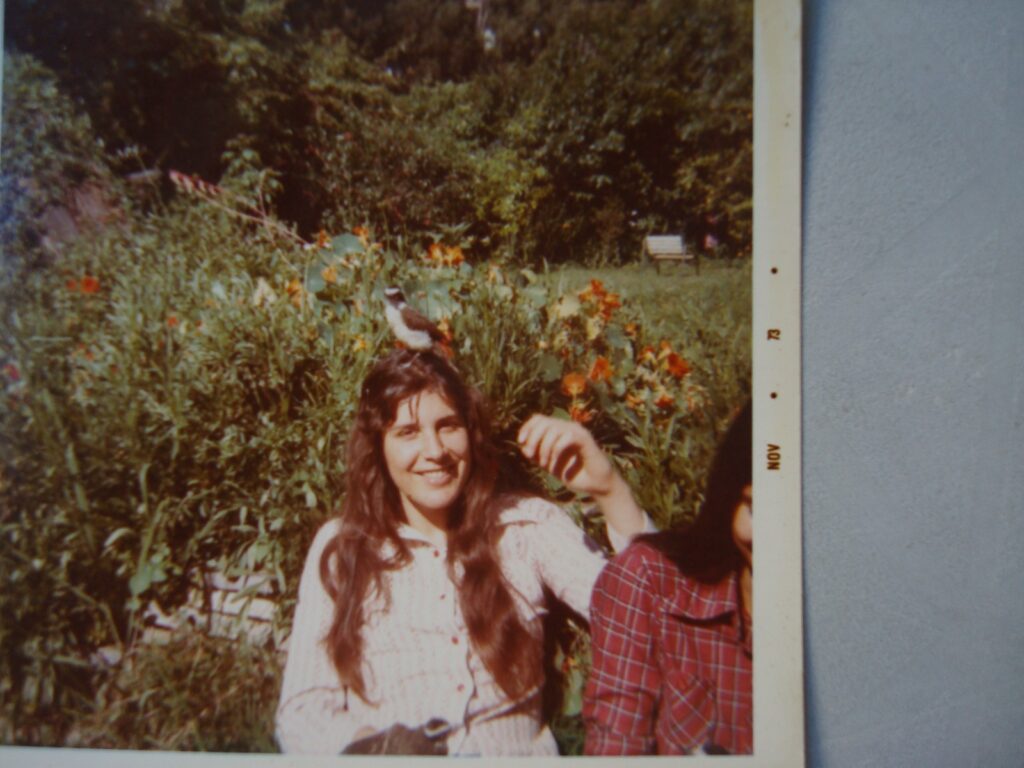

2. Hay una foto de Diana en la que parece estallar en una carcajada. No solamente ríe, es pura alegría en esa imagen. “Tenía una alegría de vivir tremenda. Una entrega total. Sumamente inteligente, era una persona hipersensible. Tenía desesperación por la miseria, como todas sus hermanas; pero en eso Diana se destacaba”, describe Elsa.

Diana, la segunda de las hermanas, había nacido el 15 de octubre de 1953, y desde chica daba muestras de una particular sensibilidad ante las injusticias: “No podía creer que a la gente no le preocuparan la pobreza y la desigualdad. Dianita llevaba el socialismo en la sangre, quería ayudar a todo el mundo”, evoca su mamá. Tendría seis años cuando una tarde, caminando por San Isidro, se detuvo ante una joven que pedía limosna con un chiquito en brazos. Sin entender demasiado la lógica de un sistema que empuja a las mayorías a la miseria, Diana intentó persuadir a la señora de que le permitiera llevarse al bebito para cuidarlo. “Yo le explicaba que no podía, que recién tenía 6 años, y ella me argumentaba que nosotros sí podíamos cuidarlo, que le podíamos dar de comer”, agrega Elsa.

El tiempo no hizo otra cosa que profundizar esos rasgos solidarios, su intolerancia ante la desigualdad. A los doce intentó ser admitida como voluntaria en el hospital de San Isidro para cuidar a los más chicos, pero la derivaron a los consultorios externos. Allí “revolucionó el hospital”, grafica Elsa: Diana se indignaba porque la gente llegaba a las 4 de la mañana, con el frío entre manos, en busca de un número para ser atendida por médicos que no parecían muy atentos al sacrificio de esas mujeres que hacían cola de madrugada. Una tarde, no esperó ni preguntó: subió al altillo de la casa de Beccar. Sabía que allí había varias estufas en desuso. Bajó con los aparatos a cuestas y una decisión a prueba de cualquier comentario persuasivo: “No puede ser –protestó, indignada ante sus padres–. Nosotros tenemos estufas acá y la gente muriéndose de frío en el hospital”. Resultado: las estufas de los Oesterheld terminaron abrigando las madrugadas de los pacientes, en la sala de espera.

Es probable que haya sido Diana la primera en acercarse a la militancia política a través de la Juventud Peronista. “Ella fue la que convenció a las hermanas de entrar a Montoneros… y las cuatro a Héctor”, explica Elsa sobre ese momento en que la decisión de Diana encontraba donde canalizar tanta rebelde inquietud. En la orga conoció a Raúl Araldi, su compañero, también un cuadro montonero; y con él tomó la decisión de viajar, primero a Salta y más tarde a Tucumán. Llegaron a San Miguel en diciembre de 1975, y se instalaron en una humilde casita en la calle Frías Silva, del barrio Ciudadela. Con Diana y Raúl viajó el pequeño Fernando, nacido en junio de ese 1975 de grandes cambios y enormes perspectivas políticas y personales. En su hogar de ladrillos a la vista, Diana encontró la felicidad: muchos años después, un vecino comentó sobre ellos: “Eran una familia bien abierta, tenían una huerta en el fondo que compartían con los vecinos; los niños del vecindario jugaban dentro de esa casa…”.

Pero en pocos meses, Tucumán se volvió territorio cercado. Las fuerzas parapoliciales ganaron las calles, el ejército salió de caza por los barrios y el proyecto revolucionario de cientos de jóvenes quedó aplastado bajo las botas militares. En julio de 1976, los chacales dieron con el rastro de Diana. Entraron a empujones a la casa y se llevaron a la pareja de compañeros que cuidaba a Fernando. Diana escapó por poco. Raúl siguió la escena desesperado, sin poder hacer nada, a escasos metros de distancia. Apenas atinó a seguir sigilosamente el móvil policial para descubrir el lugar donde iba a ser abandonado su pequeño hijo: la Sala Cuna. Desde entonces, encomendó a sus padres la ardua tarea de intentar recuperar a Fernando de las garras de los chacales. Los abuelos Araldi lo consiguieron después de varias semanas de insistencia y lograron llevarse a Fernando a Pergamino.

Apenas tres días antes del rescate de su hijo, cayó Diana. Era el 7 de agosto de 1976. Tenía 23 años cuando se la llevaron, y estaba embarazada de seis meses.

Rebelde, solidaria y militante, la oscuridad no pudo devorarse esa sonrisa eterna, esa alegría contagiosa que hoy, desde la distancia de esa foto, también nos interroga.

3. La angustia vivida tras los episodios en Ezeiza desató la crisis en el matrimonio Oesterheld. Para Elsa, que había saludado la decisión de sus hijas mayores de volcarse hacia la militancia como un rasgo propio de su naturaleza rebelde, la brusquedad de los cambios amenazaba con poner en peligro el equilibrio familiar de su refugio en Beccar. Para Héctor, en cambio, lo que había pasado no alteraba el discurrir de un proceso de transformación que seguía comprometiéndolo cada vez más con una generación joven, que irrumpía en la escena política con ganas de cambiarlo todo.

“Lo que pasó en Ezeiza me despertó –destaca ella–. Recuerdo que ese día discutí con Héctor porque yo no podía entender cómo un hombre que siempre había sido antiperonista, de repente cambiaba así. Sobre todo porque él era muy pacifista. Se había formado en el socialismo europeo y aborrecía el fascismo. ¡Por eso no le gustaba Perón!”. Cuando escuchó las críticas de su mujer, Héctor expuso sus razones: “Yo no puedo excluirme de la lucha en la que está involucrada toda la juventud, incluidas mis hijas, que además es por una causa en la que siempre creí: un país mejor, con más justicia social”, alegó.

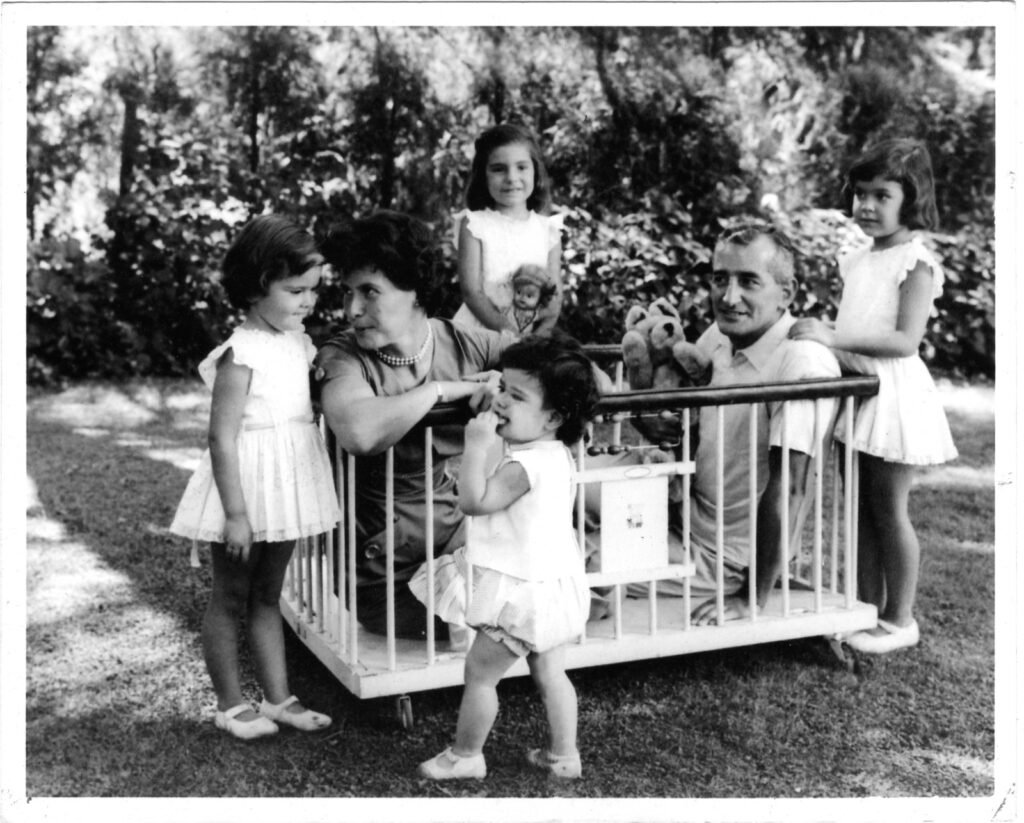

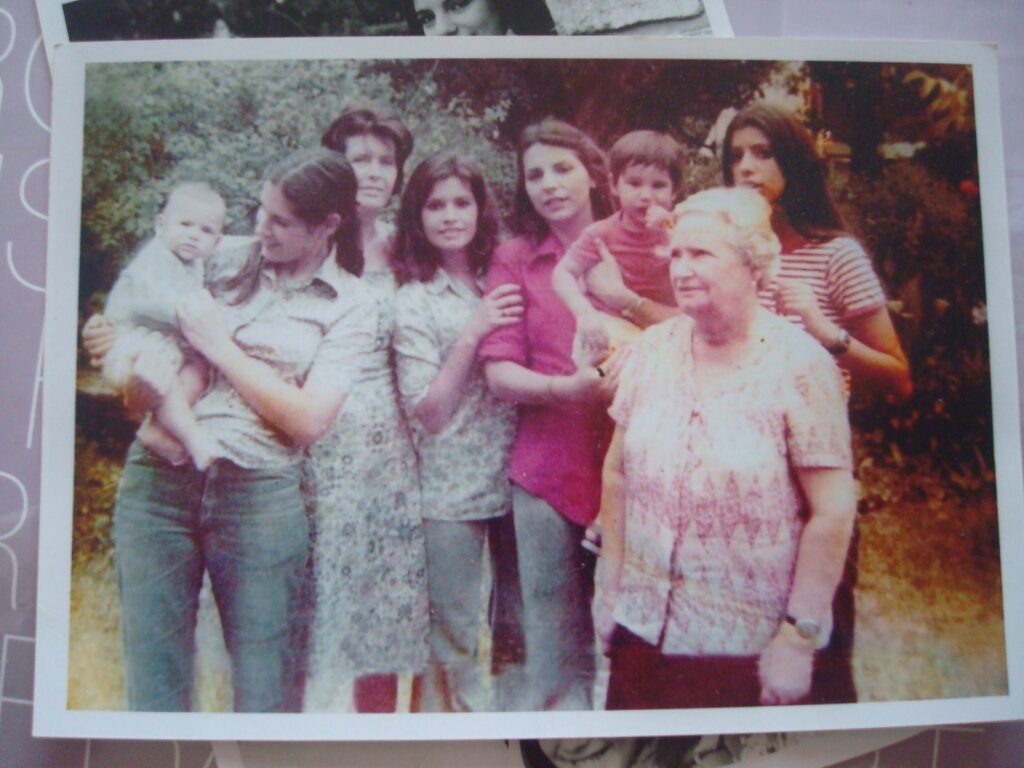

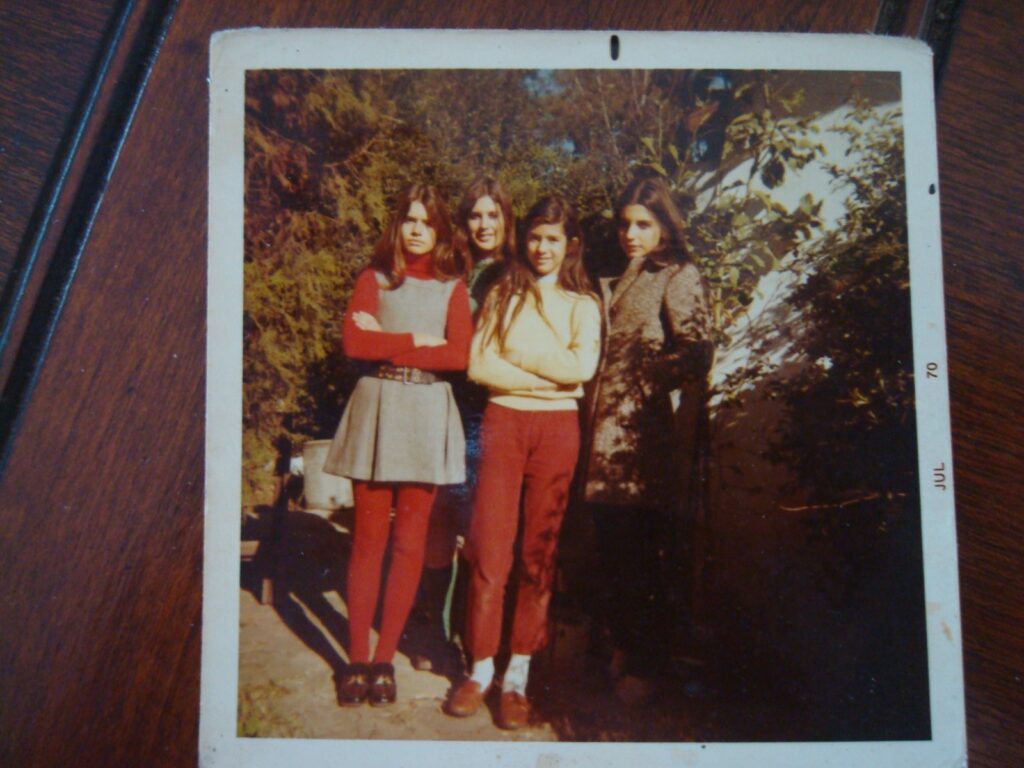

Los cambios habían llegado lentamente a la casa. Ese hogar donde “todo bullía y cantaba”, donde las chicas jugaban alrededor de un padre que buscaba inspiración para sus guiones paseando por el jardín, donde la “familia conejín” –como la bautizó Elsa– pasaba sus días en un microclima de felicidad y visitas de intelectuales, artistas y escritores de la talla de Hugo Pratt, Alberto Breccia y tantos otros; ahora era el escenario de otras discusiones. “En Beccar las chicas se criaron como en una escuela de arte, donde se escribía y dibujaba todo el día”, destaca Elsa, quien además añade: “La casa siempre estaba llena de gente. Cuando las chicas fueron más grandes, preferían quedarse antes que salir a bailar porque decían que los que iban a los boliches eran todos tontos”.

Otro detalle que les abrió una ventana a un mundo de injusticia e impunidad a las chicas fue el cambio de colegio: del exclusivo Northland´s de Olivos, las cuatro tuvieron que emigrar al estatal Nacional San Isidro por las premuras económicas que llegaron después de la clausura de la editorial Frontera, a cargo de Héctor. Allí, lejos de los privilegios, otra realidad las atravesó. “Ahí es donde empiezan a reconocerse realmente como chicas del país. En ese tiempo se estaba produciendo un cambio social tremendo –describe–. Y se adaptaron maravillosamente bien. Se encontraron, por fin, siendo una más. Encontraron algo mucho más vital y se entusiasmaron con eso”.

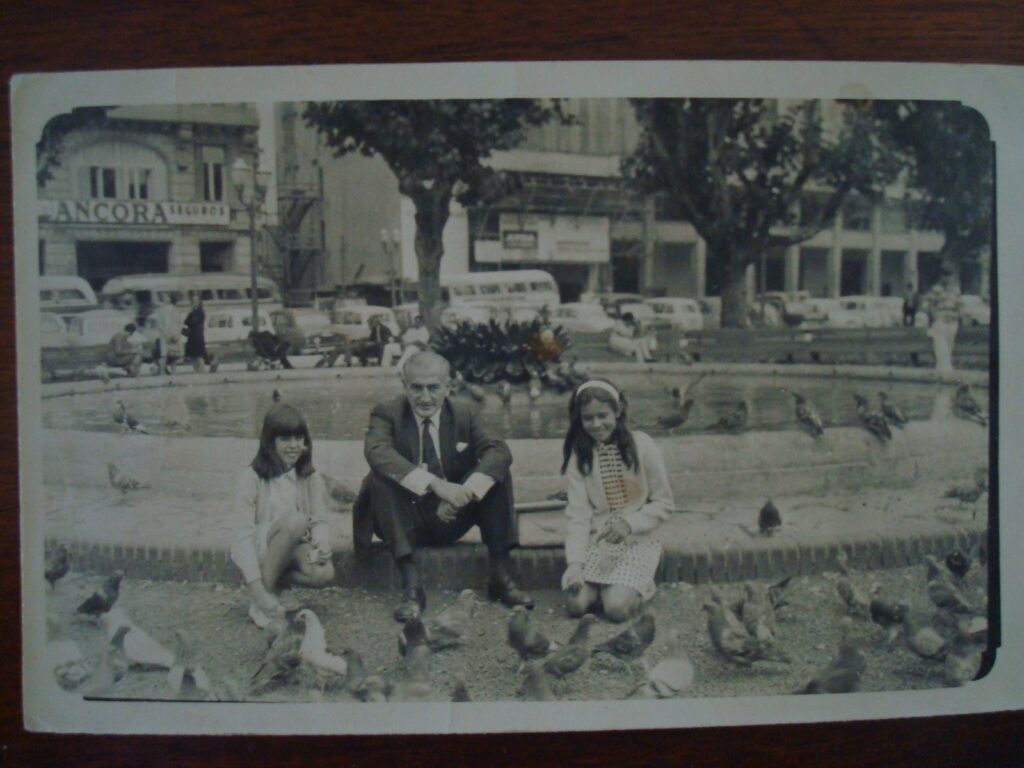

El propio Héctor ya se había revolucionado en esa etapa; ya no era aquel hombre solitario, lector voraz, propenso a las grandes ideas y a los malos negocios, geólogo de oficio pero científico por naturaleza, que vivía la aventura sólo a través de su imaginación prodigiosa, que se sentaba en su estudio a anotar guiones y confesaba, entrevistado en 1959: “Leo mucho, en especial los grandes autores de relatos de aventuras y los cuentistas. Mis pequeñas hijas son otro gran estimulante. Entran y salen de mi estudio cuantas veces se les antoja. Naturalmente, un problema grave para ellas es un lápiz roto, una muñeca que no quiere vestirse o un juguete que se desarticuló”. Sobre esa etapa, Elsa apunta: “Era una vida de mucha paz, mucha tranquilidad. Él era muy cariñoso, adoraba a sus hijas. Mis chicas tenían una vida muy libre, no estaban criadas con el estilo de vida muy cerrado del católico argentino. No, en casa las criábamos en total libertad”. Ahora, el orgullo por las chicas no se detenía apenas en la belleza de sus rasgos: siempre creativas pero cada vez más sensibles a un mundo que no les era indiferente, lo iban comprometiendo cada vez más a Héctor en una nueva mirada sobre la realidad. “El aprendizaje de la discusión” llamaba a la mecánica cotidiana que compartía con sus hijas: “Héctor siempre fue respetuoso con las opiniones de las chicas. La casa era como una pequeña universidad donde siempre se hablaba de temas importantes. A la hora de comer, sus hijas exponían sus opiniones, y él las replicaba con calma y siempre con un profundo respeto”. Para ellas, Héctor era más un abuelo condescendiente que un padre estricto: fascinado por el entusiasmo de sus argumentos, cautivado por su voluntad de querer voltear todo de cabeza, empezó a opinar menos y a escuchar más a sus hijas. Y a transmutar sus primitivas opiniones, marcadas por una simpatía hacia la izquierda intelectual, según el color de las voces de las chicas: “Estaban encantadas con él porque para ellas, Héctor empezaba a entender el proceso social y el peronismo. A mí, en cambio, me veían como una mujer de derecha que no quería comprender lo que ocurría”, asegura.

“Mi abuela siempre cuenta que venía participando de todas esas charlas en la casa, hasta que percibió que, de pronto, cada vez había más gente, cada vez duraban más tiempo las charlas y cada vez se enfervorizaban más. Hasta un punto en el que se empezó a hablar de fierros”, comenta hoy Martín Mórtola, el hijo de Estela.

En poco tiempo, Héctor tuvo la aventura ante sus ojos. Pero esta vez no emergía encerrada en una viñeta. Ahora la aventura se dibujaba en un perfil más humano; se fijaba en el contorno de la sonrisa de sus hijas, sombreaba los rostros de tantos jóvenes como ellas, era la luz de un faro que parecía alumbrar un horizonte socialista. Entonces, el Viejo no hizo otra cosa que dar el salto hacia esa aventura que ya sentía palpitar en su interior.

4. Beatriz la sentó a su madre en una mesa de la confitería y le dijo, en voz baja, muy seria: “Mami, no quiero ser una doctorcita de consultorio. Me voy a instalar en la selva, como el Che, o en los barrios, donde la gente necesite ayuda de verdad”. Era el 19 de junio de 1976, y la había llamado a Elsa para juntarse a conversar en el bar del Jockey Club de Martínez. Muchas broncas y angustias habían pasado madre e hija, como para no perderse en una charla durante horas. “Yo le contesté que estaba bien, que eso la engrandecía. Me contó que quería dejar la militancia; que iba a inscribirse en Medicina porque había perdido el ciclo y tenía que volver a dar el año siguiente, pero de la manera en que vivía era imposible”, evoca Elsa. La manera en que vivía Beatriz eran las formas de la clandestinidad: oculta algún tiempo en una isla del Tigre con su papá (“Ella estaba siempre con su papá”, subraya), escondida después en casa de compañeros en La Cava, la villa de San Isidro donde también militaba.

Esa tarde, se despidió de su madre con un abrazo, y partió rumbo a La Cava. Elsa nunca más la volvió a ver. Tenía 19 años y fue la primera en caer.

Cuando conoció la noticia y le entregaron el cuerpo, Elsa le escribió una carta a Diana en la que transmitía toda su angustia: “Diana de mi alma, de mi vida, no encuentro la forma ni el coraje de decirte todo lo que estoy pasando porque este caos no tiene explicación… Tratá de imaginar la necesidad ya delirante que tengo de estar con alguna de ustedes, de poder hablar, de consolarnos, de querernos más que nunca, de unirnos, de protegernos”.

Un par de años antes de ese mensaje, los nubarrones habían empezado a cubrir el cielo de Beccar. Para Elsa, la vida apacible dio un brusco giro el 1º de mayo de 1974: “Cuando Perón echó de la Plaza de Mayo a los montoneros vi a las chicas mayores destrozadas. Ellas se desilusionaron totalmente con Perón, y entonces vino el momento del pase a la clandestinidad”. Beatriz, como sus hermanas, como el propio Héctor, abandonó la casa de Beccar y escapó rumbo a las sombras de la clandestinidad.

“Beatriz era la chica más alegre del barrio, siempre haciendo cosas”, señala su mamá, quien además destaca una promesa que una vez le acercó en tono confidente, como réplica ante algún reproche por su compromiso político: “Mami, quedate tranquila porque nosotras nunca vamos a hacer nada de lo que vos te puedas avergonzar”.

5. En las reuniones del Bloque Peronista de Prensa, la agrupación de la JP en el gremio, era el primero en llegar. Quienes compartieron con él esos encuentros recuerdan su puntualidad, esa mirada bonachona, sus ojos grises atentos a cada detalle, sus enormes manos de carpintero cruzadas sobre la mesa; esas manos que solo separaba si alguno le preguntaba sus opiniones. “Porque nunca hablaba sino para responder preguntas”, acota Mempo Giardinelli, partícipe en aquellas citas. “Jamás nadie se lo dijo, pero no entendíamos esa actitud suya, que no era de recelo ni de desconfianza, sino de hombre sabio”, agrega el escritor chaqueño. La diferencia de edad –el Viejo triplicaba la de los jóvenes que participaban allí–, su fama como historietista, la fragilidad de su estampa, su empecinada modestia, inquietaban a los presentes. Giardinelli recuerda la respuesta del Viejo cuando le preguntó, en una conversación que bordeaba lo íntimo, por qué militaba a su edad, qué lo empujaba a jugarse el pellejo: “Me miró como pidiéndome disculpas, cebó un mate. Y dijo con una naturalidad que ahora me emociona evocar: ‘¿Y qué otra cosa puedo hacer? ¿Acaso no somos todos responsables de la misma tarea de mejorar la vida? Yo solo sé que el peronismo es un trabajo y que hay que hacerlo’”. En otra ocasión, confesó que lo había seducido “la furia revolucionaria de la juventud peronista, quizá porque, como una vez declaró bajando la vista, acaso ruborizado, finalmente veía, a sus años, una revolución posible, cercana, casi palpable”.

Otro protagonista de esos encuentros en los que “los demás discutían como jóvenes que se sentían protagonistas de una historia única, heroica, irrepetible, y el Viejo intervenía o escuchaba con una sonrisa cálida y asentía mientras fumaba su pipa” fue el periodista Luis Bruchstein, quien evoca alguna de esas charlas informales: “Fuera de las disquisiciones políticas o ideológicas más orgánicas, el Viejo explicó que su participación en la militancia se debía a su admiración por lo que estaba haciendo la juventud, esa generación de la que formaban parte sus hijas”. Serio y formal por un lado, pero también tan divertido y juguetón como para reflejar muchas de las discusiones del grupo en los guiones de “La guerra de los Antartes”, Oesterheld “no idealizaba a los montoneros ni tampoco a Perón, como hacían muchos jóvenes; pero lo fascinaba la entrega absoluta a un ideal de justicia y libertad que campeaba en esa juventud”, añade el hoy cronista de Página/12.

Esa realidad militante de Héctor no le impedía esbozar en sus historietas los cambios políticos que lo iban marcando. Si bien procuraba garantizar un mínimo sustento desarrollando su oficio en las editoriales Columba y Record; también otros de sus guiones fueron adquiriendo un cariz cada vez más político, sin resignar en ningún momento el poder de la aventura como combustible esencial, pero ahora influenciados por una realidad que, aun en la ciencia ficción, emergía. Así fue que sumó su creatividad para publicar sus obras en la prensa ligada a Montoneros: primero en El Descamisado, después en Noticias y por último, en Evita Montonera. El inicio fue “América Latina. 450 años de guerra”, un documentado recorrido por la historia argentina desde un perfil revisionista y antiimperialista donde cada tanto el pasado irrumpía como guiño o metáfora del presente: “El 25 de mayo de 1810 el pueblo impone su voluntad… para verla burlada enseguida. Tan igual al 25 de mayo de 1973, con el pueblo imponiendo la línea argentina, la línea justicialista. Línea castrada tan pronto por los burócratas y los entreguistas de siempre”, apuntó en el episodio “El 17 de los orilleros”.

El siguiente paso fue la saga “La guerra de los Antartes”, que firmó con el seudónimo de Francisco Vázquez. En la serie, la construcción de un proceso más justo e igualitario se veía amenazada por la llegada de invasores que negociaron con las grandes potencias la entrega de algunas regiones a cambio de sus adelantos tecnológicos. La resistencia popular, la alegoría de opresores y oprimidos en combate por la supervivencia y la irrupción, una vez más, del “héroe en grupo” como el único posible, tamizan una historieta interrumpida por la clausura del diario, en agosto de 1974. “En el país que imagina la historieta, posterior a una revolución, en las breves menciones a su historia, en la forma de gobierno popular, podemos reconocer el trazado de una utopía. No hubo otro texto de la izquierda peronista que trabajara, en forma de ficción, sus proyecciones políticas”, señalaría tiempo más tarde el escritor Pablo De Santis.

En Evita Montonera publica, desde las sombras de la clandestinidad, una breve serie bautizada con el nombre de su protagonista: “Camote”. Joven villero y militante montonero, Camote encuentra en la cálida solidaridad de una familia humilde el único refugio posible. Allí repite el tópico de visualizar a los compañeros como pares en la lucha, pero también como familia. Como si fuesen los compañeros los que, quizá sin saberlo, contienen esa revolución tan anhelada.

El último eslabón es la salida de la segunda parte de El Eternauta¸ publicado ya en tiempos de dictadura. Aquí también la obra se reduce a una necesidad funcional como alegoría de la resistencia popular, el sacrificio necesario de tantos, la caída de los seres queridos (una de las jóvenes que muere en las cuevas en combate contra los Ellos se llama María, el nombre de guerra de su hija Beatriz), el salto definitivo del autor y personaje –el propio Oesterheld– de narrador a protagonista. En la viñeta como en la vida, el Viejo abandona la comodidad de su rol como historietista para entreverarse como sujeto en una historia de mártires, héroes y valientes.

6. 14 de diciembre de 1977. Estela se acerca, sigilosa, a la casa de su madre. Golpea la puerta. Nadie contesta. Elsa no está en casa. Una vecina saluda del otro lado de la ligustrina y la conversación se hace cada vez más fluida. El temor y la desconfianza van cediendo, hasta que Estela acepta pasar a tomar algo a la casa contigua. Allí podrá esperar sin sobresaltos la llegada de su madre. Pero la tarde va apagando las luces, y la charla pendiente se hace mensaje, se hace carta. “Marina ya no está con nosotros y ese dolor ya no hay nada que lo pueda mitigar. Pero quiero que sepas que murió heroicamente como vivió”, anota Estela, informando de esa manera el trágico epílogo de la menor de las hermanas. Marina había sido secuestrada el 27 de noviembre de ese año, en San Isidro. Los chacales se la habían llevado a sus veinte años, embarazada de ocho meses de un niño que, seguramente, todavía hoy espera por conocer su verdadera historia. “Marina fue la más parecida al padre, su fiel retrato. Introvertida y taciturna como él, inquieta, rebelde”, recuerda Elsa sobre su hija, que se había vinculado a la militancia a partir de la experiencia en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

Ahora, algunas semanas más tarde, Estela esboza la triste novedad en apenas una línea, en una carta teñida por la tristeza y por la admiración: “Creo que tenemos que estar orgullosos de ella, como de Bi [Beatriz], de Di [Diana] y de Dad [Héctor], y quiero que sepas que estoy orgullosa de vos”, señalaba. Para el final, apenas un saludo, la promesa de un próximo encuentro, un consuelo, un adiós: “Hay mucho por dar todavía en esta vida y muchas razones para seguir adelante”.

Ahora, Estela está sola. Ya es tarde. Viaja de regreso al sur del conurbano, rumbo a Longchamps. Martín, su hijo de tres años y medio, la espera al cuidado de una pareja de compañeros. Pero allí también acechan los chacales, listos para hacer funcionar la trampa con la que ya han capturado, herido, a su marido, Raúl Mórtola, y al pequeño Martín. Después, la ratonera, disparos, alguien que corre y alguien que cae. Estela tenía 25 años.

“Al margen de su hermosura y sus ojos increíbles, me resultaba impresionante lo que esa criatura transmitía con su presencia”, destaca Elsa, a la distancia. Además, señala que Estela era la que contaba con mayor sensibilidad artística de las hermanas: apasionada por la pintura, también proyectaba estudiar filosofía. Durante sus estudios en Bellas Artes, conoció a Raúl Mórtola, un correntino “muy bardero”, cuenta hoy su hijo Martín: “La verdad, no sé cómo hizo mi viejo para levantarse a una chica tan linda como mi vieja. Porque si bien era todo hippie y eso, a ella siempre se le notó la cosa de mina bien”. Pero el tiempo pasa y la pareja se consolida. En algunos meses, la militancia social en barrios como Isla Maciel sería otro lazo en común para los dos al que se sumaría, poco tiempo más tarde, el nacimiento de Martín. “Mis viejos tienen una cosa muy simbiótica: son él y ella todo el tiempo, y yo en el medio. Militando, con los fierros, con los hijos, con todo”, agrega Martín.

Él es el único sobreviviente de la trampa militar. A sus tres años y medio, los chacales lo trasladan hasta el presidio donde mantienen en cautiverio a su abuelo, Héctor. Los dos se miran en un instante eterno. El Viejo ve a su nieto, pequeño, frágil, solo, y comprende todo. Como puede, oculta el desconsuelo que puja por salir de su cuerpo cansado. Uno atormentado, el otro confundido: el Viejo y el chico, en un pasillo pintado de látex azul, se sientan a tomar la leche y a mirar dibujos animados en un televisor destartalado que arregló otro secuestrado. Después, Héctor da por primera vez una dirección a sus carceleros: la de la madre de su esposa, donde Elsa ya no puede esperar con tantas ausencias a cuestas. Y los militares llevan a Martín ante su abuela. Y allí lo dejan.

Elsa, Martín y Fernando, sobrevivientes, reconstruirán con los años la historia de una familia aniquilada por quienes adivinaron una amenaza en la creatividad, la belleza y el coraje de tantos que respiran, desde entonces, en sus fértiles memorias.

7. “Cordura terrestre, punto, punto, punto. Magnanimidad antarte, punto, punto, punto”. Una voz dicta desde un teléfono público. No hay tiempo que perder. Del otro lado de la línea, un dibujante, Gustavo Trigo, anota desprolijo, los textos y diálogos que escucha y que después deberá encerrar entre viñetas. Lejos de allí, en algún perdido aparato de la ciudad, una voz lee el guión pautado para la próxima entrega de “La guerra de los Antartes”mientras espía por encima de sus hombros, preocupado ante cualquier mirada inoportuna. Cuando puede, mitiga el hambre despedazando con una mano el pan Felipe que deforma su bolsillo.

Miembro de la estructura de prensa de Montoneros y de su último emprendimiento electoral, el Partido Auténtico, Oesterheld debe resguardarse en la clandestinidad para intentar persistir en sus funciones militantes, y lo hace oculto en una isla del Tigre, donde pasa los días en compañía de su hija Beatriz durante algunos meses. De allí llega al centro en silencio, camuflando sus rasgos como puede, hasta las oficinas editoriales en las que vende algunos guiones. A su paso, los zapatos dejan un reguero de barro que grafica, mejor que cualquier incómoda explicación, su presente como fugitivo.

El 27 de abril de 1977, cuando pretende llegar a una reunión en La Plata, es secuestrado por un grupo de tareas. Desde entonces, padece el mismo infierno que tantos otros jóvenes con quienes había compartido, también, el mismo proyecto político. Varios testimonios de sobrevivientes dan cuenta de su paso por los campos de concentración de Campo de Mayo, el Vesubio en La Matanza y el Sheraton en Villa Insuperable; pero también adjuntan a la memoria algunos mínimos gestos, un puñado de anécdotas que permite comprender mejor su dimensión como ser humano excepcional. Eduardo Arias lo recuerda silencioso, herido y generoso. Dispuesto incluso a juntar las migas del pan de varios compañeros para cedérselas a un joven talentoso que, con ese frágil material, ensayaba algunas mínimas esculturas. El mismo Arias lo evoca emocionado cuando conoció, gracias a una página de diario olvidada por los chacales, la noticia de la muerte de su admirado Carlitos Chaplin, o cantando en mitad de aquel infierno algunas estrofas de “Fiesta” de Joan Manuel Serrat, ayudando a otro secuestrado que había olvidado la letra en una pausa en la Nochebuena de 1977. “Uno de los recuerdos más inolvidables que conservo de Héctor se refiere a esa noche –detalla Arias–. Los guardianes nos dieron permiso para quitarnos la capucha y para poder fumar un cigarrillo. También nos permitieron hablar entre nosotros cinco minutos. Entonces Héctor dijo que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a los que allí estábamos. Nunca olvidaré aquel último apretón de manos”.

Esas manos que escribían en veloz manuscrita las aventuras de un grupo de amigos rodeado por un paisaje desolado por la nevada mortal, esas manos de carpintero que cruzaba sobre la mesa durante las reuniones, ahora estrechan otras manos fraternas. Como despedida, como tributo, como un saludo entre compañeros de un hombre que en la peor de las barbaries (en cautiverio, maniatado, vendado, dolorido y cansado de tristeza por la muerte de sus hijas), jugaba con otro preso a un ajedrez imaginario. Los dos atados, espalda con espalda, iban cantando en voz alta sus jugadas. Una por una, movían las piezas. El tablero era su imaginación, y allí se desarrollaba el juego.

Quizá no exista otra imagen más conmovedora para reflejar la decisión de tantos hombres y mujeres: a la barbarie del enemigo, le opusieron la inteligencia y el cariño, el esfuerzo y la creatividad, la convicción, la pasión y esa “pulsión de vida” que logró disolver para siempre a Héctor Oesterheld en la fresca arcilla de una generación de jóvenes rebeldes. Jóvenes como sus hijas, rebeldes como ellas. Y como él.

Nota publicada en Revista Sudestada-Marzo 2012

Fotos: Gentileza familia Oesterheld

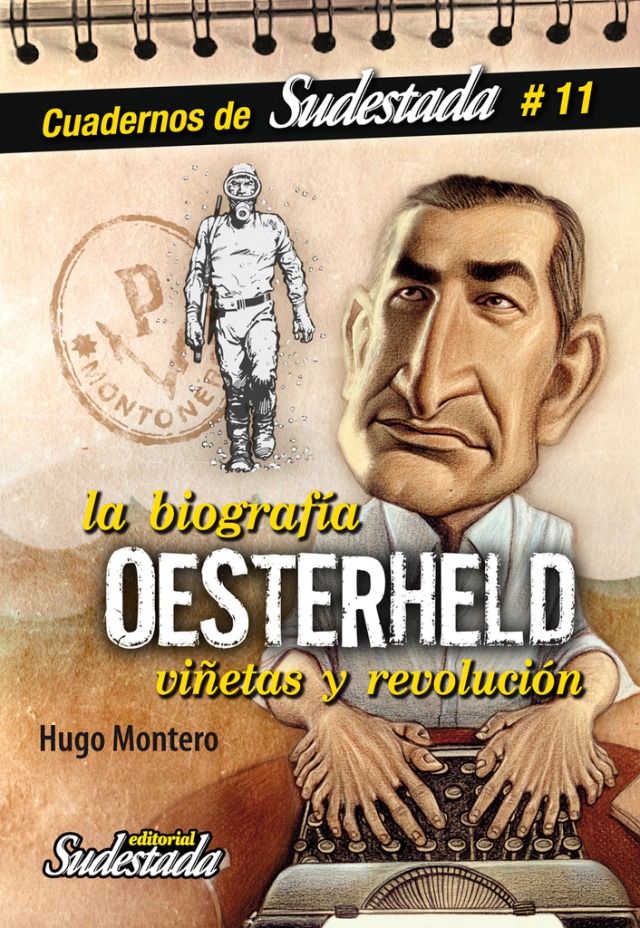

Hugo Montero: Nació en diciembre de 1976, en la ciudad bonaerense de Claypole. Egresó de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora como Licenciado en Periodismo. Es fundador y co-director (junto con Walter Marini e Ignacio Portela) de la revista Sudestada, que ya cumplió quince años de existencia como publicación independiente. Es autor de Por qué Stalin derrotó a Trotsky (2009), Oesterheld. Viñetas y revolución (2013) y co-autor de la biografía de Fabián Polosecki, Polo: el buscador (2006) y de Rodolfo Walsh. Los años montoneros (2010), junto con Ignacio Portela, entre otros títulos. Falleció el 22 de marzo del 2021.